株のナンピン買いについては、賛否両論ある。

ナンピン買いで財産を失うこともあるので、「やめておけ」という意見はよくわかる。

だが、ナンピン買いを上手に使えば、財産を増やすこともできる。そのためには、始める前に「失敗するケース」をよく理解しておく必要がある。これらの<損を導く>罠を上手く回避しながら上手に利用すれば、ナンピン買いは投資における有効な武器になり得る、と確信している。

今回は、「株のナンピン買いが失敗するケース」について書き記す。

ナンピン買いとは

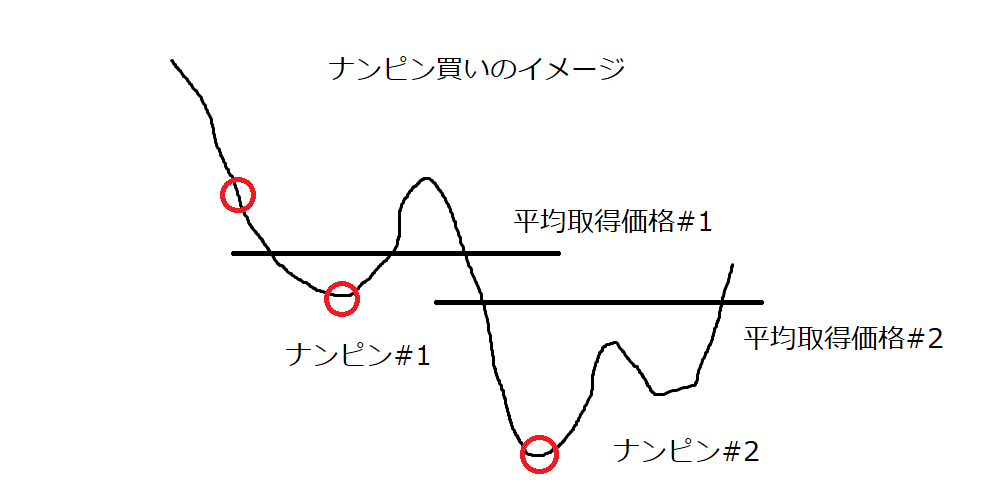

ナンピン買いとは、買値より安い価格で買い増しを行うことだ。

そうすることで、平均取得(購入)価格を下げることができる。平均取得価格が下がれば、損益分岐価格が下がる。すなわち、利益が出るハードルが下がるので、株価の戻り局面において、いち早く利益を出すことができる・利益が大きくなる、ということになる。

一方で、「下手なナンピン、スカンピン」と言われるように、下手なナンピンを繰り返すことで、<すっからかん>になってしまうこともある。下手なナンピンを繰り返すと、投資資金が枯渇し、新たな投資のチャンスを逃すことになる。それだけならまだいいが、含み損などによりメンタルもやられるので、「投資などやるものではない」として、投資をやめてしまうこともある。

ゆえに、投資の世界で生き残ろうと思えば、下手なナンピンを繰り返してはいけない。

下手なナンピンを繰り返す心理は、負けを取り戻そうとして熱くなる素人ギャンブラーの心理と似ているかもしれない。

ナンピン買いが失敗するケース

ここからは、ナンピン買いが失敗するケースをみていこう。

長期的な下落に付き合う

株価の長期的な下落につきあい、ナンピン買いを重ねると失敗する。

たとえば、JT(日本たばこ産業)株は、2016年2月~2020年7月まで下落した。

この間の下落率は、53.8%。もし、ナンピン買いを続けていたら、底値に達する前に資金が尽きていただろう。さすがに、この銘柄が4年以上も下がり続けるとは思わない。ナンピンを続けていたら、含み損の拡大や投資資金の枯渇にメンタルをやられて、相場から退場していたかもしれない。

株価が長期的に低迷・下落するときは、含み損の拡大などに加え、業績・環境の悪化、株主優待の改悪・廃止、減配などの悪いニュースを伴うので、厭世的な気分になりやすく、メンタルを病みやすい。メンタルをやられると、冷静に投資行動を選択することができなくなるので、投資は失敗におわる。

ただし、JT株は2023年9月に2016年2月の高値を超えており、ここまで我慢すれば(ナンピン買いを重ねたすべての投資家が)ようやく報われた、ということになる。

日経平均株価が上昇基調でもJT株は下落基調だったので、機会コストのことを考えても、JT株のナンピン買いを淡々と繰り返す、という投資行動はまずとれないし、そうすることが正しかったともいえないよ。

ナンピン買い銘柄を間違える

ナンピン買いをかける銘柄を間違えると、大変なことになる。

わたしが実際に保有しているA銘柄は、2017年3月の高値から現在まで、88.7%下落している。同じくB銘柄は、2020年9月の高値から2023年6月まで、85.4%下落した。

これらの銘柄にナンピン買いをかけると、大変なことになっていた。

わたしは、なぜこれらの銘柄を買ったのか、詳細はよく覚えていないのだが(笑)、成長を期待して買ったような気がする。当時から無配の銘柄であり、今であれば投資することのない銘柄だ。

なので、これまでナンピン買いを一度もしていないし、今後もすることはない。

ナンピン買いをかける銘柄は、厳選しなければいけないよ。

ナンピン買いが早すぎる

ナンピン買いは、早すぎてはいけない。

株を買う時は、その銘柄を買いたい気持ちがあり(その銘柄に対し熱があり)かつ妥当な価格だと思って買っている。ゆえに、買値より下がるとすぐにナンピン買いしたくなる。多少の下落では銘柄に対する熱が冷めていないので、そうなるのだ。

だが、少し下がったぐらいでナンピン買いを入れると、平均取得価格の下げにはほとんど役に立たず、投資資金は目減りする。浅い切り返しで上昇に転じればいいが、株価が下落基調にあれば、そうはならない。

すぐにナンピンを入れたくなったら、「早すぎないか?」と自問した方がいい。

日和ってしまう

ナンピン買いをすべきところで、日和ってしまことがある。

今述べたように、最初のナンピンは、<フライング気味>になることがよくある。

だが、ナンピンの回数が増えてくると、含み損の拡大や投資資金の余力が小さくなるので、逆に慎重になってしまう。

わたしの最近の例では、KDDIを買って、買値より下落したので(フライングに気を付けながら)<ナンピン#1>を入れた。ここまではよかったが、その後の下落で<ナンピン#2>を入れることができなかった。

テクニカルで買うタイミングはわかっていたのだが、日和ってしまった。株価が下落基調になると、含み損の拡大や投資資金の余力の減少にくわえ、「買って失敗した…」という気持ち、自分の中で銘柄の魅力度が相対的に低下する(当該銘柄に対する熱が冷める)ので、そうなるのだ。

その後、KDDIの株価は、あっという間に最初の買値を上にブレイクした。

自分が日和ったために収益を逃すと、かなりくやしいものだよ。

まとめ

今回は、「株のナンピン買いが失敗するケース」について書いた。

それらのケースは、1)長期的な下落に付き合う、2)ナンピン買い銘柄を間違える、3)ナンピン買いが早すぎる、4)日和ってしまう、4つになる。一番重要なのは、銘柄の選定だろう。この点を間違えると、地獄に続く道に足を踏み出すことになる。

本文を書き終えてから、ナンピンについて検索していると、「小型の成長株に対するナンピンをしてはいけない」という記事があった。わたしが本文で紹介したA、Bの両銘柄は、小型の成長株に該当する。

この種の銘柄は、長期間にわたり大きく下落することがあるので、ナンピンには向かないのだ。

冒頭で述べたように、ナンピン買いにより、財産を失うこともある。

株価が下がる過程で買うという行為は、トレンドに逆らう<逆張り>という行為だ。ゆえに、株価が反転するまで含み損や投資資金の減少(固定化)に苦しみ、メンタルをやられることは普通にあることだ。また、順張りに比べ利益が出るまでに時間を要する(機会コストの問題)、ということもある。

ナンピン買いをするのであれば、これらのデメリットを踏まえて、戦略を練る必要がある。