市場の暴落は、投資家にとって避けられない現実です。

このような状況では、持ち株の価値が下落し含み損を抱えることから、投資家の心理状態が不安定になります。暴落前の高値で購入したことを後悔する感情が、強く湧き上がることもありますね。

投資は、将棋等と同じく「メンタルゲー」であり、心理状態が不安定な時に取引を行うと、損失を招く可能性が高まります。そのため、このような状態での投資行動は、我慢して避けるべきです。

本記事では、株が暴落した際の対処法として、持つべき考え方について解説します。

株の暴落とは?

暴落に厳密な定義はない。

ざっくりとした目安としては「数日間で10%を超えるような下落」を暴落としていいだろう。

急落と暴落の違いだが、「深刻さの違い」だとしていい。深刻さの度合いは、急落<暴落である。ゆえに、暴落が「10%を超える下落」とすれば、急落はそれよりも小さい下落ということになる。

今回の下落は暴落か?

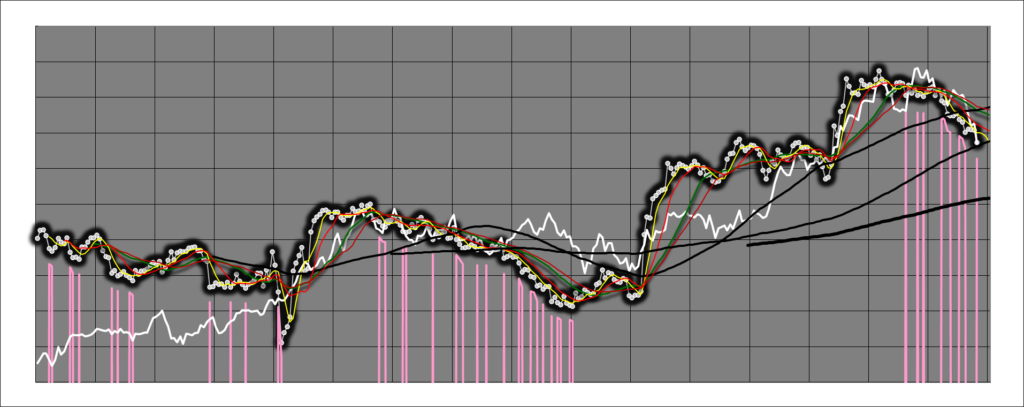

では、直近の24年3月22日~同年4月19日までの日経平均株価について考えてみよう。

この間、ザラ場ベースで「40,888」から「36,733」まで下落している。期間は20日、下落幅は「4,155」、下落率は「10.2%」。ゆえに、今回は、<暴落に近い下落>としていいだろう。

※月曜日以降まだ下がるようであれば、暴落になる。

暴落の原因は何なのか

今回の暴落に近い下落の原因だが、

1)市場の過熱(PER17.11)、2)金利の上昇、3)経済指標の悪化(日銀短観の悪化、日経平均EPSの下落)、4)地政学リスクの高まり、5)総体としての不可実性の増大、等だ。

しかし、どれもこれも暴落後の後付けの理由になり、どのタイミングで暴落が来るのか、については事前に知る由がない。

暴落後にチャートを見て、エリオット波動の5波から暴落に転じている、とすることができるが、これも後付けになる。波動をどのように認識するかについては評価する人によりばらつきがあり、波動の延長か否かについては、後から評価しないとわからないためだ。

ただし、EPSの下落のサインが3月15日に出ていた。その後に出た4月1日の日銀短観を合わせて考えると、その時点で「暴落を警戒すべきだったのではないか」と思う。個人的な反省点だ。

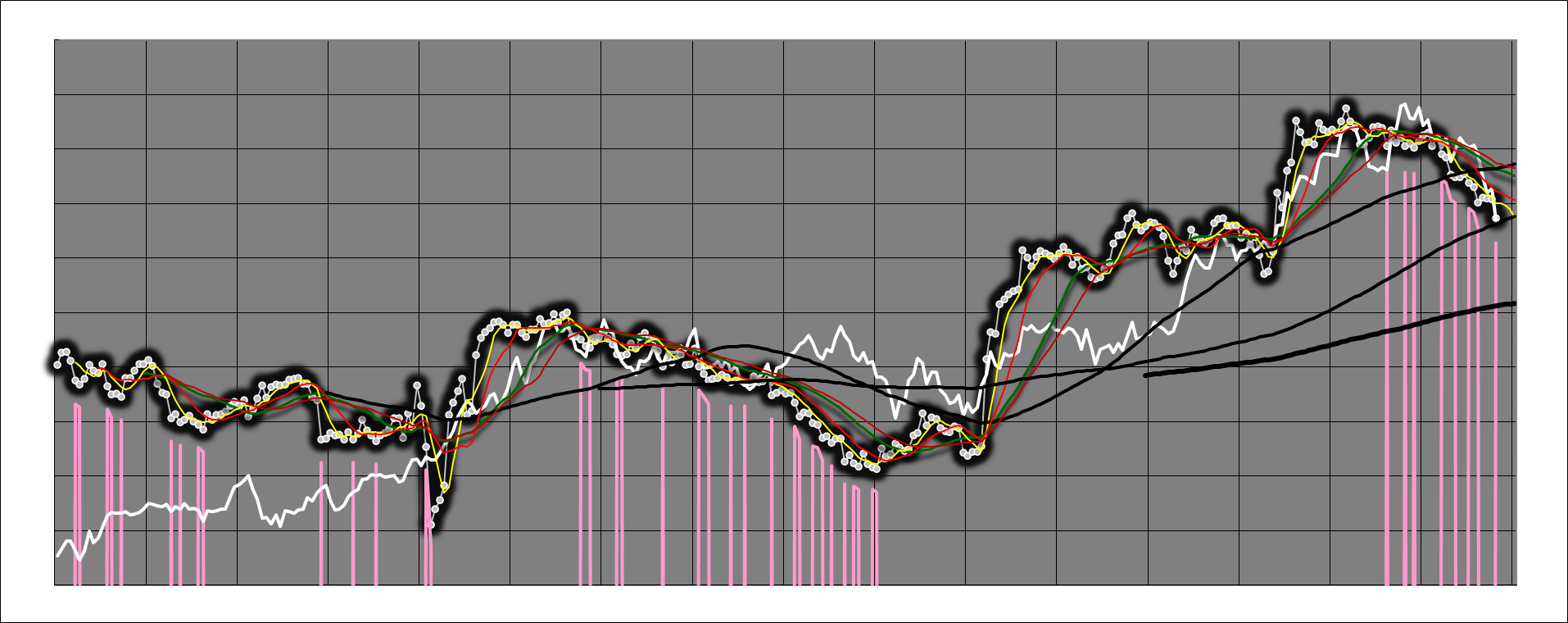

EPSと日経平均株価(白の実線:日経平均株価):

ピンク線の出現≒EPSの下落トレンド入り ※このピンク線が出たのが、3月15日。

バンドウォークは、一方向への動きの偏りであり、多様性が消失した一時の祭りの状態だ。ゆえに、祭りがいつまでも続くはずはなく、バンドウォークの終了を疑う段階に入れば、積極的な買いは控えた方がいい。いわゆる「祭りの後」が控えているためだ。

今回の下値の目途は?

今回の下落の下値の目途だが、

①36,987 ※ザラ場で到達

②35,195

③35,164~36,508

になる。

参考:37,068 ※4/19/24 終値

①の目途には、金曜日のザラ場で到達している。①が下値にならなければ、②が次のターゲットになる。もちろん、②を大きく下に割る最悪のシナリオもあるが、現時点ではあまり考えていない。

わたしは、金曜日の前場の終値+後場の始値で打診買いを行った。

後悔は切り捨てよう

まず、直近の取引について後悔があれば切り捨てる。

現況であれば、「何で高値で買ってしまったのだろう…」という後悔があると思う。

もしくは、「下げの初動で利確や損切りをすべきだったができなかった」という後悔がある。

だが、後悔の代わりに反省をすべきだ。自分が選択した行動と向き合い、高値で買った理由を考え、反省すればいい。傷が浅いところで損切りができなかった理由を考え、反省すればいい。

自己反省においては、1)続けること、2)改善すること、3)問題点として保留すること、の3つに分け、要点を整理することが望ましい。1)と2)に相互関係があれば、3)に入れる。

暴落により損失があれば、自己成長するために必要なコスト、軌道修正するためのコスト(サンクコスト)として処理し、整理すればいい。熱くなってそのコストを取り戻そうとしてはいけない。

落ちるナイフを掴む?

相場には、「落ちるナイフを掴むな」という格言がある。

暴落の初動で買いに走ると、その後の株価の下落で痛い目を見る、ということだ。

このリスクを避けるためには、1)ナイフが床に刺さった後に買い始める、2)ナイフが現在進行形で落ちていることはわかっているが、<あえて>資金配分に留意しながら、複数回に分けて買いを入れていく、という方法がある。

1)で十分に間に合う、という人がいれば、1)では遅い、という人もいる。後者の考えを持つ人は、2)の戦術を採用する。わたしは、どちらかといえば、2)の戦術を採用している。

わたしは、2)の戦術を採用しているが、「ナイフが床に刺さった後に買い始める」でもいいと思う。買った後の含み損に耐えられない、という人は、むしろその方がいいだろう。

どのタイミングで買う?

株の利益は、「買ったときに生じる」という考え方がある。

その意味だが、「その銘柄が持つ本質的な価値未満の価格で買えば、その<さや>に応じて利益が生じる」という意味だ。だから、買ったあとに株価が買値よりも下がっても(含み損がある状態でも)、実質的には含み益が生じているので放置しておけば良い、という考え方だ。

わたしは、この考え方を採用している。

すなわち、買いたい銘柄にファンダメンタルズ分析を施し、「その銘柄が持つ本質的な価値未満の価格になったな…」と思えば、感情を交えず機械的に買う。ただし、一度に多くの資金を入れることはない。

相場の地合いや銘柄の需給が悪ければ、まだまだ下がり続けることがある。ゆえに、買いは(下げ途中の)打診買いからはじめ、(底打ち上昇に転じたあと)株価が本質的な価値相当に到達するまで、淡々と買い進める、ということになる。

株の利益は買ったときに生じる、という考え方には、取引の本質がある。

まとめ

株が暴落すれば、あたふたして心が乱れる。

冷静さを取り戻し、保つためには、どのような考え方に立脚すればいいのか。

最も重要なことは、株の利益は買ったときに生じる、という考え方を持っておくことだ。

自分の買値に対し合理的な自信を持っていれば、見かけ上は含み損であっても、実質的には含み益が生じているのだから、あたふたすることはない。利益が生じている株を、そのときのお気持ちで売ってはいけない。

※わたしにも苦い経験があるが、パニック売りは最悪の結果になりやすい。

もちろん、買値に合理的な自信を持つためには、ファンダメンタルズ分析の手法を学び、自分が使える形にブラッシュアップする必要がある。また、数値以外の部分でも、会社を評価する目というものを養う必要がある。

投資は、学ぶことが多く簡単ではないが、だからこそおもしろいのだ。